カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」をめぐって――記憶と虚構の交錯

拡大

カズオ・イシグロの「遠い山なみの光」は、その簡潔で軽やかな筆致によって特徴付けられている。

(1 / 2 枚)

カズオ・イシグロの「遠い山なみの光」は、その簡潔で軽やかな筆致によって特徴付けられている。文体は余分な修飾を排し、短い文と平易な語彙(ごい)を用いて人物や対話を描く。まさにその簡素さ故に、登場人物の発言や沈黙の奥に潜む人間性の複雑さや哲学的な問いが、装飾に妨げられることなく読者に届く。風景や物の描写も必要最小限にとどまり、それが人物の性格や物語の進行を支える役割を果たしている。こうした文体は一見読みやすいが、実際には含意が多く、読者に立ち止まって考えさせ、繰り返し読ませる力を持っている。

【その他の写真】

この小説の根底にある重要なテーマの一つは「記憶の不確かさ」である。回想の中には常に空白や歪曲(わいきょく)が生じ、過去はしばしば美化されたり、逆に悲惨に強調されたりする。時には本人の意識しない「うそ」として現れることもある。特に幼少期の記憶は、成長後の自己形成や性格にまで影響を及ぼす。さらに、人は罪悪感の軽減や自己弁護のために記憶を無意識に改ざんし、他者に責任を転嫁することすらある。主人公・悦子がイギリスへ移住した動機もその一例で、彼女は「娘のため」と語りながら、実際には自己中心的な欲望を合理化しているにすぎない。

物語の語りの仕組みにおいても、イシグロは巧みに現実と虚構を交錯させている。作中では一人称と三人称の視点が交互に現れ、物語の後半では、ある登場人物が実は主人公の想像上の存在であることが明らかになる。つまり、悦子の語る回想はそのまま事実ではなく、虚構化された記憶なのである。悦子の娘が自殺した理由について説明が欠落している点も、記憶の空白や語りの不確実さを際立たせている。イシグロが関心を寄せるのは「実際に何が起こったか」ではなく、「人がそれをどう感じ、どう語るか」である。

ここにはイシグロ自身の体験も反映されている。彼は幼い頃に日本を離れ、その後イギリスで育った。そのため彼の「日本」は、自らの断片的な記憶や両親から聞いた話、想像の中で形作られた、極めて個人的かつ脆弱(ぜいじゃく)な像にすぎない。したがって「遠い山なみの光」や「浮世の画家」に描かれる日本も、客観的な再現ではなく、著者の想像と登場人物の回想が二重に虚構化されたものである。言い換えれば、「作者の虚構」と「語り手の虚構」が重なり合う「二重の虚構」によって、記憶と感情をめぐるテーマが強調されている。

イシグロはまた、作品ごとに多様な叙述形式を試みている。「遠い山なみの光」では一人称と三人称を交錯させ、「日の名残り」では日記体の語りを用い、「わたしたちが孤児だったころ」では夢幻的な探偵譚の形を取り、「忘れられた巨人」では寓話的なファンタジーを通じて記憶の喪失を描き、「クララとお日さま」ではAIの視点から人間性を問い直している。こうした実験的な試みの多様さにもかかわらず、彼の関心は一貫して「記憶」「自我」「人間性」というテーマに集中している。

イシグロの文体はしばしばプルーストの「失われた時を求めて」からの影響が指摘されるが、プルーストの長大な細部描写に比べ、イシグロは徹底して簡潔で直接的である。細部を削ぎ落とすことで、かえって読者に想像や共感の余地を残し、空白の中に意味を生じさせるのである。過去の自己欺瞞(ぎまん)や信念の崩壊を描く場面では、そうした文体が人物の心情の揺らぎを鮮やかに浮かび上がらせる。悦子のメンブレ、スティーブンス執事の慟哭(どうこく)、小野益次の過去への謝罪など、抑圧されていた感情が最後に噴出する場面は、その象徴的な例である。そこには人間が信念や信仰を失い、自己反省に至る過程が凝縮されている。

イシグロの作品は、特定の文化や地域に閉じこもることなく、人類普遍の記憶や人性の問題を描いている。そのため「ポストコロニアル文学」と評される一方で、文化の境界を越えた「国際主義」としての性格も強い。彼は文化的な注釈や説明を意図的に排し、シンプルな叙述で読者を引き込み、共感と省察を促す。だからこそ、彼の作品は言語や文化の境界を越えて多くの読者に響き、現代文学の国際的な地平を切り開いているのである。

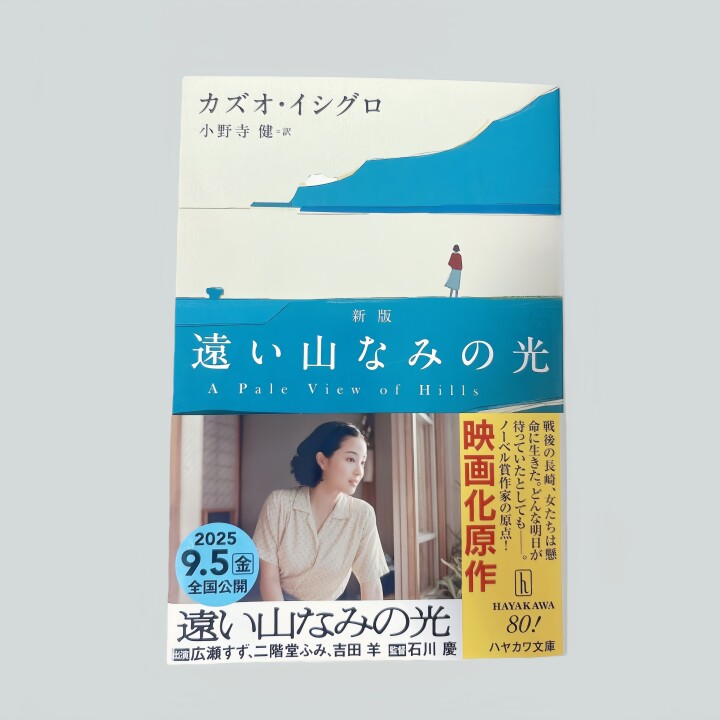

原作を基にした映画「遠い山なみの光」は、石川慶監督、広瀬すず主演で制作され、日本では2025年9月5日に公開された。さらに同作は、2025年5月の第78回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品され、同年9月には第50回トロント国際映画祭で北米プレミア上映が行われた。

■筆者プロフィール:柴思原

柴思原(柴田海)は、早稲田大学で経済学士号および政治学修士号を取得し、現在は同大学政治学研究科博士後期課程に在籍している。研究分野は政治社会学、比較政治学、世論調査。社会科学の研究を進める一方で、文学創作の分野では科学普及、文芸評論、詩歌を手がけ、これまでにエッセイ集や詩集を多数刊行している。

関連記事

「日本人の名前じゃないか!」「発展する日本に比べ韓国は…」=韓国ネットがカズオ・イシグロ氏のノーベル賞受賞に敏感反応

Record China

2017/10/6

ノーベル文学賞にカズオ・イシグロ氏、「心配する日本人」と中国メディア

Record China

2017/10/8

ノーベル文学賞受賞者カズオ・イシグロの中国語版、書店に出揃う―中国

人民網日本語版

2018/9/27

「日本化」されていないカズオ・イシグロ氏の作品―中国コラム

人民網日本語版

2017/10/23

<コラム>カズオ・イシグロ氏と日本文学を豊かにした台湾出身作家・温又柔さんの共通点

如月隼人

2017/10/10

カズオ・イシグロ氏の作品、中国でほぼ「売り切れ」の都市も―中国メディア

人民網日本語版

2017/10/10